一篇文章说清楚“高密池”:水处理沉淀创新史的第四代代表!

01

“高密池”命名、起源与发展

本篇主角,有高密度沉淀池、高密度澄清池、高效沉淀池(以下统一简称“高密池”)等多种名称,是国内应用最为广泛的沉淀池工艺之一。

“Densadeg”是苏伊士(以下均指其“环境科技公司”)官方的原版叫法,其缘起无处可考,有资料认为可能是“沉淀、污泥浓缩、除砂、除油”之合意;中文“高密度、高效”从技术视角出发,将核心功能和实现路径高度提炼,非常有画面感。

品类名也有两种,一是日常最通用的“沉淀池”叫法,英文Precipitation,Sedimentation,Settling都曾在行文中作为“沉淀”使用,而官方命名却认证为“Densadeg Clarifier®”,似是掉转局面,又要突出其中的“澄清”之意。

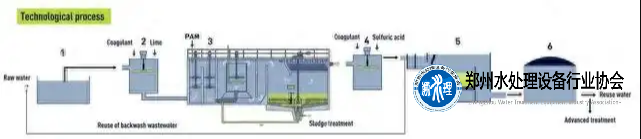

(图片摘自苏伊士官方网站)

沉淀和澄清,存在时空维度上的些小位移,前者表达早期、完全浑合、正在分离的状态,后者突出末期、完成分离、清澈透亮的状态。

“高密池”其实是一种包含这前、后两种状态,并结合了化学反应、混凝絮凝、污泥浓缩的“反应、沉淀、澄清、浓缩”复合体,因此“沉淀”抑或“澄清”用法似乎皆可、又都差点意思,倒不如其简称“高密池”已成为了口语标签,更知名、更简练、更包容。

个人认为,这是水处理工艺发展最富创新意义的作品之一。

我所谓“创新”,肯定不能简单归因于“四种”功能的拼接叠加,而是一种我隐约感知到、并称之为“系统”的东西在发挥“范式”作用,便是我理解“技术”之有别于“工艺、工程”的内涵所在。

以下本文将脱离参数、案例等工程技术思维,尝试一种“系统”新读法。

在水处理的发展史中,“沉淀”从未享有过生化或膜技术的风光,但也恰是这低调、不争、务实的性格造就了其独特的历史地位,无时不在、无处不在。

资料显示,“沉淀”作为一种水处理形式已经有近千年历史,可以追溯到罗马时期甚至更早,劳地齐压市(Laodicea)是可查询到最早利用沉淀水库来澄清浑浊供水的城市;后来到19世纪初,苏格兰格拉斯哥、法国巴黎、美国弗吉尼亚的一些城市都有建造早期的沉淀池的记载。

(古老的“沉淀池”遗迹,图片摘自网络)

世界公认的“明矾混凝沉淀”净水技术起源于中国,距今也有数百年历史,感慨于“沉淀”这个词汇,竟是如此达意贴切。

上世纪二三十年代,“静态沉淀池”拉开了“现代沉淀技术”的大幕,可以代言水处理工业化最初始的形态。

“静态”一词表示沉淀颗粒物没有污泥循环或污泥层的外势力量,不代表其沉淀作用不受动态过程的影响,即是要尽可能给它足够的时间或空间、完成它尽可能“自然”的沉降和分离,矩形沉淀池(平流)、圆形沉淀池(辐流)等是这一大类的代表。

其中一个重要分支,即是人们所熟知经由“浅层原理”而发明的斜管沉淀池,让“澄清”效果革命性提升。

第二段是五十年代发明的“污泥悬浮层”沉淀技术,通过膨胀污泥泥层的巧妙设计,产生“污泥絮凝和过滤截留”效用,在地表水领域获得全球最广泛的应用。

到了八十年代,第三代“污泥循环型”沉淀技术登上历史舞台,思路是将污泥回送至反应区或混凝区,强制性、引导性增加污泥浓度,提高分离效果和效率,在此一创新进程中,内、外循环逻辑诞生,最典型的代表是“机械加速澄清池”。

有句话讲“给水用机加、污水用高密”,尤其在截留细小颗粒物比如低温低浊工况时,“机械加速澄清池”拥有它的特效特点,在中国流行过很长一段时间。

(图片来自网络)

我的感知是,“机加池”的国内市场已大面积被“高密池”覆盖。二者应用领域相同、污泥逻辑相似,很多资料都把“高密池”也划归到这第三代系列中,描述为一种进阶。

对此,笔者十分不能认同,甚至经常为它得不到自己的章节而忿忿不平。

个人理解,“高密池”是站在了前三代沉淀技术肩膀上的全新作品,所谓“高密度”的意思,就是将沉淀污泥“自然接触式、悬浮层式、循环式”有机融合、系统集成。

“高密度”在“技术”维度发起的系统性、结构式变革,“高密池”在“工艺”维度便成为“反应、沉淀、澄清、浓缩”的集合体。

我愿将它列为水处理沉淀创新史的第四代代表,加载沉淀(砂、磁)属于其细分子类。

“高密度”的控制要点,是在反应区形成“大、密实、均一”的矾花或颗粒絮体,从而大大加快沉淀的速度;它的处理效率极高、出水效果极好,国内企业普遍改称之为高效沉淀池,又根据它应用范围广、适用性强的特点,被戏称为“万能沉淀池”。

“高效”和“万能”是现象的果,“高密度”是根本之因,在因、果之间,时间、空间、反应、分离以系统之网连接,“沉淀”的技术范式也许孕育其中。

02

时间与空间:“高效”的系统逻辑

“时间”的哲学意味很重,但抛开“时间”而谈环保犹如无根之水,会丢掉方向和本心。

因为在在大道自然中、在科学理论上,世界本无需环保,又何谈技术?污染因子会随时间经过而边界递减,直至纯净、遁入循环;但在工业化的水世界,“空间”与“时间”形成了相互间的复杂联系,挑战了“自然”、破坏了“循环”。

在水处理技术语境中,“效率”是考量“时间”和“空间”的词汇,可理解为单位时间或单位空间的处理能力,“高效”则是相对于“普效”和“低效”而言。

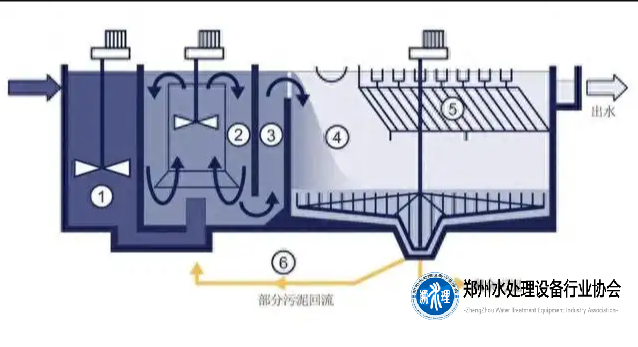

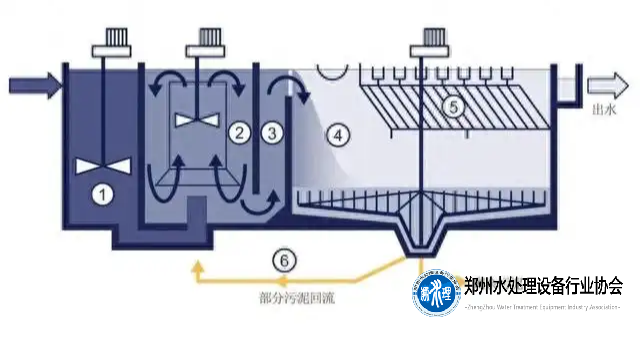

(“高密池”原理图,图片取自网络)

一般的,时间的延长将减弱空间效率、空间的挤压又抑制时间效率。

但“时间-空间”不是简单的二元矛盾体。静态的空间由点、线、面、体组成,以动态的时间连接后,方才形成一个完整的系统概念。

将“高密池”的“时间-空间”系统升维后便有一个好例子。

时间h存在于“浓度(点)、流量(线)、表面负荷(面)、固体通量(体)”几乎每一个核心参数之中,有时正反馈、有时负反馈、有时还要发挥一下延迟作用,产生或促进、或抑制的效果,保证系统平衡不过热。

个人理解的“高密度”,现象之果就是优化“空间”、本质之因就是改变“时间”。

这里的“空间”以“沉淀面积”为表观,“时间”则以“上升流速”为表观,因而工程师们要用二者做认知和选型;在“沉淀面积”限定不变的假设下,围绕“沉淀污泥”做“内、外双循环”的高密度倍增,得到“上升流速”的高极限取值,大大缩短反应和分离时间,便是高密池“高效”的底层原理。

因此,我将污泥的“内、外双循环”理解为该技术工艺模块中的最核心,反应区、推流区、沉降区、浓缩区需要完美配合,涉及非常庞杂的学科交叉、复合协作,确保工艺实现,包括但不限于——

工艺:给排水与环境工程

池型:水力学与结构力学

设备:机械化工与材料学

仪控:电气仪表与自动化

回到历史的当时,这应属于非常颠覆的一种创新迭代,行至今日也确乎名副其实,成为最普遍、最受欢迎的水处理工艺之一。

沿着这个“时间-空间”思路继续向前冲,就遇到了“超高速”产品:加载沉淀系列。

但“高效”走到极端、“万能”便削弱了。微砂或磁粉的作用属于外力,系统在借力的同时必须付出一定的牺牲以保持平衡。设计者的选择即是舍弃“污泥浓缩”功能,或易操作、稳定性,其实质是舍弃“时间-空间”的第一接合点、寻求极限功效,以在合适的场景有最合适的选择。

03

反应与分离:“万能”的系统逻辑

人们所称“万能沉淀池”,是表示它适用领域之广泛、场景应用之灵活、抗冲击能力之优秀,这些特点,其实也都源自“高密度”,源自它对“反应+分离”全过程的系统优化。

“反应-分离”是水处理的基本技术逻辑之一,“基本”到经常用于分类;又因“反应-分离”机理不同,“生化”细分为悬浮培养、附着培养、截留培养,“物化”细分为沉淀、浮选、过滤、离心、膜...

“高密池”是水处理“反应”体系中,单个工艺去除污染物“数量”的冠军(一家之言,不确定不严谨),可以处理多达10种以上污染物,包括COD、SS、硬度、碱度、磷、硅、氟、重金属、油等,根据要去除污染因子种类和总量设计混凝絮凝、负载吸附、化学反应、物理搅拌截留等组合、化合或复合叠加。

污染因子种类越多、系统越复杂,同时温度、PH、冲击负荷等也构成外部环境风险,需要始终控制“反应区”的污泥浓度达到10%,才能确保系统“反应”的灵活性和稳定性,以及“分离”的高速度和高品质。

(“高密池”原理图,图片取自网络)

“高密池”的“分离”之路在宏观现实中映射了上节的“时间-空间”进程。好的高密池,“分离”在反应区便正式开始,在推流区过后便可观察到十分明显的沉降“运动”,斜管出水区则呈现一种透亮的澄清效果。

坏的“高密池”通常也表观在这“分离”过程中,要么是反应区絮凝小而散未成团、要么在推流区堆泥赛车、要么在产水里仍有飘花。

“反应-分离”由“内、外双循环”污泥系统构成空间上的连接,两个变量间既有正向增强、也有负向调节作用,在现实操作中通过“加药-排泥”的动态控制找到最理想的平衡点。

为了达标稳定,药剂投加通常适度过量,为了确保效率,污泥回流或排放讲究适时调节,此二者的“精准化”也许是未来下一代创新的着落点。

04

技术、工艺、工程

“高效”和“万能”基于“高密度”,而“高密度”的实现强烈依赖于“工艺”在中间维度的连接作用。

只掌握技术原理和参数,却没有意识和能力在工程细节上雕琢,呈现效果一定不理想,比如堆泥死泥跑泥、堵塞塌陷不达标等,这是很多仿制“高密池”不成功成了仁的原因,也是应对一些高难度工况时,技术团队基本水平差距的体现。

另一极端更常见,只以商务和工程见长者缺乏对技术的敬畏,没有深入理解和基于大量实践收获的经验数据,便如丢了魂灵的皮囊,是绝多数山寨类或纯加工类企业的死穴,表现为根本没有“高密度”,仅剩“沉淀池”。

以上两个极端,都可以归因于“工艺”维度的缺失,在“技术”和“工程”之间少了折中和连接。

我思考,绝大多数技术企业虽不需要“技术”深度的研究,但应有“工艺”深度的开发;绝大多数技术企业也不需要“工程”强度的匠心,但应有“工艺”强度的雕琢。

我所身处的环保行业,似乎在技术和工程之间横着一条断裂峡谷,能跨越者非常之少见,而又,这类企业几乎都是拿捏“灰度”的战略玩家。即:技术基因的企业沿着工艺走向工程,工程基因的企业沿着工艺走向技术;二者又坚决不能一走到底,要在中间的某个区间来回摇摆。那里是艺术区,纸上谈论不及。

将目光聚焦到近20年,“高密池”在中国的业绩涵盖了饮用水、工业给水、污水/废水、雨水等领域,涉及市政、钢铁、石化、煤化工、电子、新能源、海水淡化等市场。

要感谢苏伊士公司的标杆引领和技术输出,也要致敬国内同仁的钻研探索,正在逐步脱离仿制山寨的枷锁,向原创专有、应用创新突破。

创新源于需求。供给侧面对需求的依然是技术、工艺、工程,又分别对应着需求侧的标准、成本、稳定性,六个变量间的矛盾、辩证、统一,构成了国产“高密池”创新发展的系统脉络——

从一级A到准IV类

膜前预处理要求

磷的极限去除

氟的极限去除

除硬度的要求

重金属、氨氮协同处理

除硅的低成本稳定达标

通常而言,环保可以依循“政策-时间”逻辑追溯历史和预判未来,但“高密池”却不宜这么读,它似乎对“政策-时间”有所免疫;以上需求的变化中,“高密池”一直表现为“稳定”,既没有突然暴增、也不太会被谁威胁取代。

稳定的意思是既不向坏、也不向好,似乎可以代表绝多数环保技术的现状。

不以未来目光看现在,“高密池”几乎已是架构于这个系统上的最优解,若没有“技术”和“工程”上的结构性推动,“工艺”很难发展革命性变化。

反过来阅读,用“工艺”的变革拉动“技术”和“工程”创新,是否会是答案?

行文至此,突然发现还没有好好给“工艺”个定义,这课题虽然复杂,我却成功找到一个好词Process,翻译回来叫作过程。

什么是过程?从技术到工程,之间的事叫过程;从我们到客户,之间的事叫过程。

什么是过程?我想起最近学习苏伊士环境科技公司的一个词印象深刻:交付。他的原话是:稳定的高质量交付,全生命周期竞争力。

我基于自身现状,私自给重新揉搓了一下为己用:稳定的、高质量、全生命周期交付,是竞争力。

因为我读这个“交付”,实在是太有力量了!我们有多少项目是只有验收而没有交付啊!

交付即过程。环保技术型企业的“交付”实际上就是“工艺”,不是“技术”更不是“工程”,否则苏伊士类似企业的商业模式为什么叫“工艺包”?

工艺Process讲的是居间过程,是时间之上、空间之中、反应之前、分离之后的过程,我思来想去,这和“高密池”的系统逻辑竟一模一样。这就是系统,基于对“交付”的追求,“稳定、高质量、全生命周期”才会有竞争力。

豫公网安备41010702003757号

豫公网安备41010702003757号